La base SNAPO-CO2 actualisée : 30 ans d’observations d’alcalinité et de carbone inorganique dissous dans l’océan

La base SNAPO-CO2 de données d’alcalinité et de carbone inorganique dissous océanique provenant de campagnes océanographiques françaises conduites entre 1993 et 2023 a été actualisée et publiée ce mois-ci dans la revue ESSD. Cette base rassemble près de 67000 observations dans l’océan mondial, la Méditerranée et les zones côtières. Elle est basée sur les analyses du Service SNAPO-CO2 de CNRS Terre & Univers, hébergé au Laboratoire d’océanographie et du climat : expérimentation et approches numériques (LOCEAN-IPSL/OSU Ecce Terra, SU/CNRS/MNHN/IRD). La base est accompagnée des données du Service d’Observations OISO de l’INSU.

L’océan, par sa capacité à absorber chaque année environ 25 % des émissions anthropiques de CO2 et plus de 90% de la chaleur en excès, joue un rôle crucial pour réguler le changement climatique. Réduire les incertitudes sur les estimations des flux de CO2 et les prédictions climatiques futures est un défi pour mieux guider les politiques d’actions et d’adaptations. Aussi, pour affiner la représentation numérique du cycle du carbone dans les modèles couplés climat/carbone (type CMIP), il est nécessaire de comprendre les processus dynamiques, physico-chimiques et biologiques qui le gouvernent. Cela d’autant qu’une conséquence directe des émissions de CO2 dues aux activités humaines et de son absorption par les océans conduit au phénomène d’acidification (diminution du pH) dont les impacts sur les écosystèmes marins, comme les coraux, restent à évaluer. Dans ce contexte, il est recommandé de disposer d’observations de CO2 océanique précises et, si possible, dans tous les secteurs océaniques et à différentes saisons et périodes, car le cycle du carbone océanique est très variable dans le temps et l’espace, et suivant que l’on se trouve dans les zones au large ou dans les zones côtières.

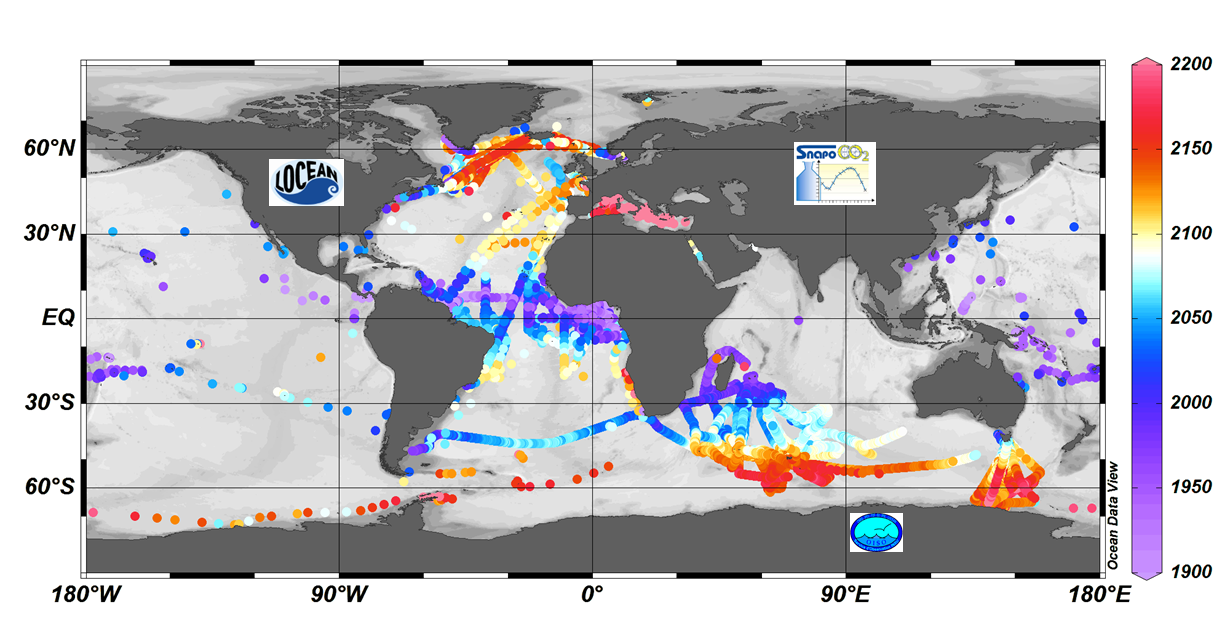

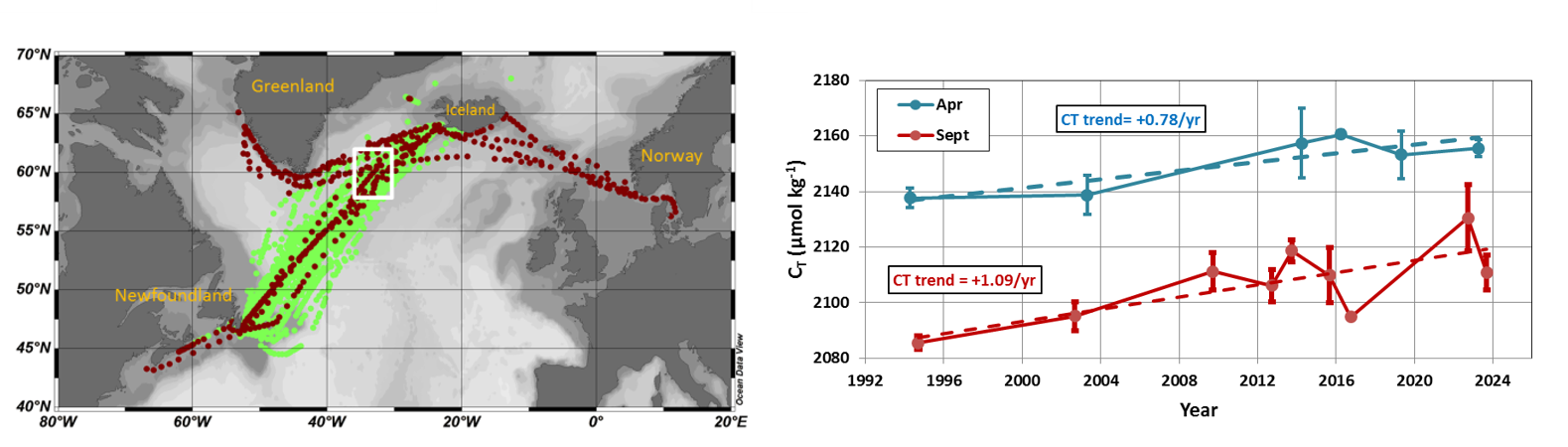

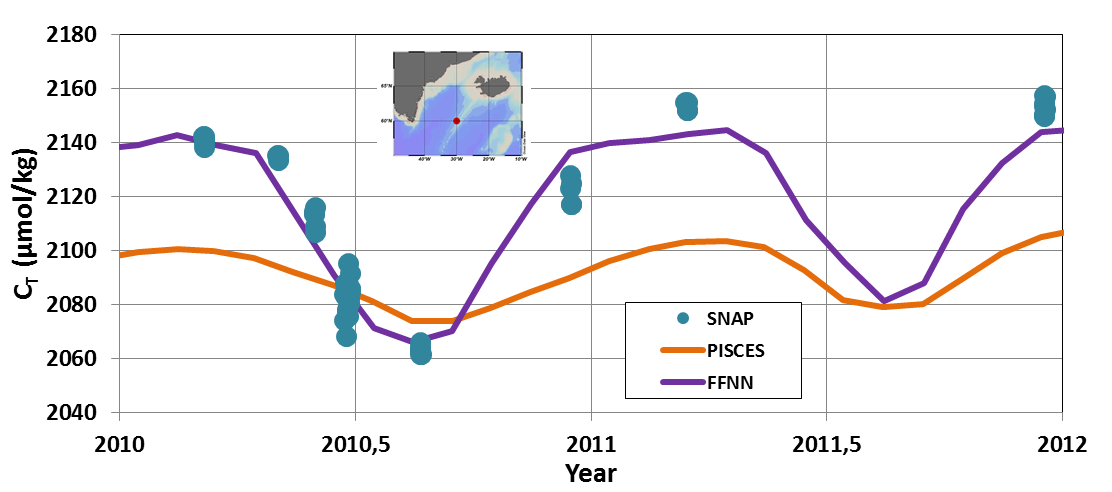

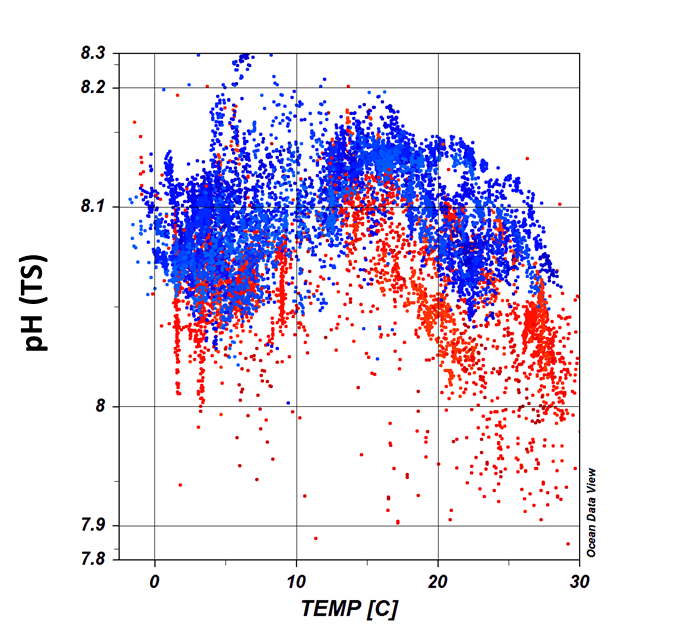

Pour compléter les bases internationales SOCAT (www.socat.info dédiée aux données de la fugacité de CO2 de surface) et GLODAP (www.glodap.info, dédiée aux données géochimiques dans la colonne d’eau), la base SNAPO-CO2 compose la synthèse des données océaniques d’alcalinité (AT) et de carbone inorganique dissous (CT). Cette base intègre maintenant près de 67000 observations provenant de campagnes et séries temporelles conduites par des équipes françaises entre 1993 et 2023 dans diverses régions océaniques, zones côtières et en Méditerranée. Les échantillons d’eau de mer récoltés durant les campagnes ont été analysés au service national d’analyses SNAPO-CO2 (INSU/OSU Ecce Terra). Cette base unique offre des informations cruciales pour étudier les distributions des concentrations de AT et CT dans l’océan global (Figure 1), leur évolution temporelle dans diverses régions (Figure 2), valider les modèles océaniques (Figure 3) et couplés climat/carbone (CMIP) ainsi que les données des capteurs pH sur flotteurs autonomes BGC-ARGO. Les données AT et CT permettent aussi de calculer le pH et estimer l’acidification des océans (Figure 4).

Figure 1. Distribution des concentrations de carbone inorganique dissous (en µmol.kg-1) dans les eaux de surface de l’océan global composée à partir de la base de données SNAPO-CO2-v2 (adapté de Metzl et al., 2025).

Figure 2. Exemple de l’évolution temporelle des concentrations de carbone inorganique dissous (CT en µmol.kg-1) dans l’Atlantique Nord. L’augmentation de CT dans la zone subpolaire autour de 60°N (carré blanc sur la carte à gauche) ici pour les mois d’avril ou de septembre témoigne en partie de l’accumulation de CO2 anthropique. Les données proviennent des campagnes SURATLANT conduites entre 1993 et 2023 dont les localisations pour la base SNAPO-CO2-V1 sont indiquées en vert et pour la version SNAPO-CO2-V2 en marron (adapté de Metzl et al., 2025).

Figure 3. Exemple de comparaison du cycle saisonnier des concentrations de carbone inorganique dissous (CT en µmol.kg-1) dans l’Atlantique Nord à 60°N. Les observations des campagnes SURATLANT et OVIDE (ronds bleu) et le modèle neuronal FFNN (Chau et al., ESSD, 2024, ligne violette) présentent un cycle saisonnier marqué comparé au modèle océanique PISCES (ligne orange).

Figure 4. L’acidification des océans est détectée en utilisant la base SNAPO-CO2-v2 : ici le pH est calculé avec les données de AT et CT et présenté en fonction de la température (°C) pour les périodes 1998-2002 (en bleu) et 2020-2023 (en rouge). Le pH est plus faible au cours des années récentes témoignant de l’acidification des océans (adapté de Metzl et al., 2025).

Pour en savoir plus

La base SNAPO-CO2 est en accès libre sur le site SeaNoe (https://doi.org/10.17882/102337). Elle est aussi en ligne sur le site Ocean Data View (https://odv.awi.de/data/ocean/snapo-co2/) et complète la base internationale GOA-ON (Global Ocean Acidification Observing Network, www.goa-on.org/) dédiée à l’étude de l’acidification des océans.

Référence

Metzl, N., Fin, J., Lo Monaco, C., Mignon, C., Alliouane, S., Bombled, B., Boutin, J., Bozec, Y., Comeau, S., Conan, P., Coppola, L., Cuet, P., Ferreira, E., Gattuso, J.-P., Gazeau, F., Goyet, C., Grossteffan, E., Lansard, B., Lefèvre, D., Lefèvre, N., Leseurre, C., Petton, S., Pujo-Pay, M., Rabouille, C., Reverdin, G., Ridame, C., Rimmelin-Maury, P., Ternon, J.-F., Touratier, F., Tribollet, A., Wagener, T., and Wimart-Rousseau, C.: An updated synthesis of ocean total alkalinity and dissolved inorganic carbon measurements from 1993 to 2023: the SNAPO-CO2-v2 dataset, Earth Syst. Sci. Data, 17, 1075–1100, https://doi.org/10.5194/essd-17-1075-2025, 2025.

Contact